L’uranio in Italia: dalle prime ricerche geominerarie alla controversa miniera di Novazza

Università degli Studi dell’Insubria (Varese-Como); a.candela@uninsubria.it

Abstract

A partire dalla fine degli anni Quaranta, l’Italia fu scenario di un rinnovato entusiasmo verso la ricerca di minerali radioattivi. Ebbe inizio un’intensa stagione di prospezioni geominerarie orientate all’individuazione di quelle materie prime – innanzitutto minerali di uranio – che, in una prospettiva di lungo periodo, avrebbero dovuto contribuire alla piena maturazione dell’industria elettronucleare. Le indagini si inserivano in un più ampio programma europeo di inventario delle risorse minerali di interesse nucleare. Diverse località della penisola, soprattutto delle Alpi e delle Prealpi, divennero di conseguenza meta di sopralluoghi e viaggi esplorativi al fine di vagliare l’eventuale presenza di depositi uraniferi. Tra queste, particolare rilievo assunse il sito di Novazza e della vicina Val Vedello. L’articolo desidera pertanto tratteggiare una panoramica di sintesi riguardante la storia delle indagini uranifere in Italia, dalle prime prospezioni alpine e prealpine ai principali snodi storici che hanno interessato le mineralizzazioni delle Orobie: la maggiore località uranifera italiana.

English abstract

Beginning in the late 1940s, a regional-scale geochemical and geophysical prospecting survey for radioactive minerals was launched in Italy. A ‘hectic’ season of prospecting for uranium- and thorium-bearing ore deposits began. It aimed at finding out mineral resources that, in the long term, could contribute to the full development of a nuclear industry on a national scale. These surveys were part of a wider European program to increase sources of raw materials for the nuclear energy supply chain. Several areas of the Italian peninsula, and particularly the Alps and Prealps, thus became destinations for field surveys in search of uranium deposits. Novazza in the Orobie (Bergamasque) Alps (Lombardy, northern Italy) and the nearby Vedello Valley (Valtellina) gained considerable importance in this regard. The paper aims to provide an overview of the history of uranium research in Italy, from the earliest geological investigations in the Alps and Prealps to the historical events involving the mineralization of the Orobie Mountains: Italy’s largest uranium deposit.

Per scaricare l'articolo in pdf visita la sezione "Risorse" o clicca qui.

Introduzione

Nel 1957, Piero Zuffardi, ingegnere alle dipendenze della società Montecatini nella gestione della miniera di Montevecchio (Sardegna), di cui fu vicedirettore, e prossimo alla nomina di docente di Giacimenti minerari all’Università di Cagliari (1962), dava alle stampe uno dei primi saggi divulgativi in lingua italiana sulla geo-mineralogia dell’uranio: L’uranio. Che cos’è, Dov’è, Come lo si cerca. Il testo era occasione sia per introdurre i lettori alle proprietà chimico-fisiche degli elementi radioattivi, sia per approfondire disponibilità e distribuzione geografica – tanto in Italia quanto in contesti europei ed extra-europei – dei rispettivi minerali. Era decisamente emblematico l’incipit della prefazione:

L’ultimo decennio ha visto nascere e svilupparsi, talora con toni vorrei dire drammatici, quella che si può chiamare “la corsa all’uranio”. Enti statali, grosse e piccole imprese private, solitari e avventurosi esploratori sono impegnati nella ricerca di questo elemento, divenuto improvvisamente prezioso, e di quegli altri che – come lui – possono essere impiegati per ricavare energia nucleare. Così, vecchie miniere ritenute esaurite […] vengono riaperte […] così, zone […], trascurate o considerate poco interessanti dal punto di vista minerario, hanno improvvisamente assunto importanza di carattere internazionale; così, aree sperdute e deserte, magari a clima polare o a clima torrido, si sono popolate di spedizioni scientifiche, di squadre di ricercatori; e – ove le esplorazioni hanno avuto successo, – sono sorte […] grandi industrie estrattive e impianti di ritrattamento. E intanto i governi delle più forti Nazioni si contendono le zone sconosciute […] [Zuffardi, 1957, p. VII].

Le considerazioni di Zuffardi, non prive di enfasi, mettevano in risalto quanto si fosse diffusa una vera e propria ‘febbre dell’uranio’, paragonabile all’esplorazione altrettanto febbrile che, a inizio Novecento, aveva punteggiato l’ormai leggendaria ‘corsa all’oro’ tra Canada e Alaska: «Davvero la “corsa all’oro” dell’Alaska […] può considerarsi poco più che una passeggiata romantica rispetto all’attuale “corsa all’uranio”!» [Zuffardi, 1957, p. VIII].

Negli anni in cui andava profilandosi lo scenario della Guerra fredda, anche la penisola italiana, benché con modalità differenti e più contenute rispetto a contesti geografici particolarmente dinamici come Stati Uniti, Canada e Australia [Steinert, 1959] [Ringholz, 2002] [Candela, 2017a], fu scenario di un rinnovato entusiasmo verso la ricerca di minerali radioattivi. Ciò schiuse a un’intensa stagione di nuove prospezioni geominerarie. Le indagini esplorative erano altresì parte integrante di un più esteso programma europeo per l’approvvigionamento di quelle risorse minerali che avrebbero dovuto contribuire ad alimentare la nascente filiera elettronucleare. Furono, così, promosse le prime ricerche sistematiche per minerali di uranio e torio, nonostante il progetto nucleare italiano – all’indomani del programma Atoms for Peace lanciato ufficialmente dal Presidente Eisenhower all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1953 – continuasse a dipendere dalle forniture di uranio arricchito provenienti dagli USA. L’amministrazione statunitense, in questo frangente storico, manifestò invero una certa apprensione verso le iniziative di ricerca per minerali radioattivi avviate in Italia, al punto tale da disporne uno stretto controllo, inviando finanche geologi della U.S. Atomic Energy Commission (USAEC) in alcune località del Cuneese al fine di condurre campionature e analisi sulle mineralizzazioni qui note. Gli Stati Uniti tradivano la preoccupazione che il Governo italiano potesse dichiarare l’uranio proprietà di Stato, con tutto ciò che ne avrebbe potuto conseguire in termini di applicazioni civili e – si temeva – militari [Bini, 2017, p. 26].

Eppure, nonostante i timori del ‘partner’ americano, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio del decennio successivo, diverse località della penisola e, specialmente, dell’arco alpino e prealpino divennero meta di sopralluoghi, viaggi esplorativi e indagini geominerarie atte a saggiare la presenza di potenziali giacimenti di uranio e torio.

Nel 1954, al fine di coordinare e ampliare l’indagine per minerali radioattivi entro i confini nazionali, veniva creata, all’interno del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (CNRN), la Divisione geomineraria. Il neocostituito gruppo di ricerca inaugurava una campagna sistematica di prospezioni minerarie e radiometriche, aggiungendo i propri sforzi alle iniziative già intraprese da altre compagnie, alcune delle quali a gestione privata. Tra queste: la Montecatini, attiva sui versanti della Bisalta (Cuneo), Agip mineraria – responsabile di prospezioni sulle Alpi Apuane, sulle Marittime e nei distretti della Calabria e della Sardegna – e la società milanese Mineraria e chimica per l’uranio, anch’essa operativa in alcune località del Cuneese. Le indagini della Divisione geomineraria, sovente condotte in partenariato con Montecatini e SoMiREN (Società minerali radioattivi energia nucleare, gruppo ENI), consentirono di estendere l’orizzonte geografico di analisi all’intero territorio nazionale, ma soprattutto all’arco alpino e prealpino [Candela, 2016] [Ippolito et al., 1956].

Le esplorazioni iniziali permisero una prima valutazione giacimentologica dei siti individuati e l’inventario dei distretti più interessanti, innanzitutto dal punto di vista scientifico. Le ricognizioni preliminari ebbero infatti una valenza conoscitiva, essendo orientate ad acquisire competenze sui metodi di rilievo radiometrico e maggiori conoscenze sulle proprietà geo-mineralogiche e geochimiche dei minerali radioattivi. Buona parte delle mineralizzazioni identificate si rivelò, del resto, limitata e di scarso valore economico [Candela, 2016] [Candela, 2019].

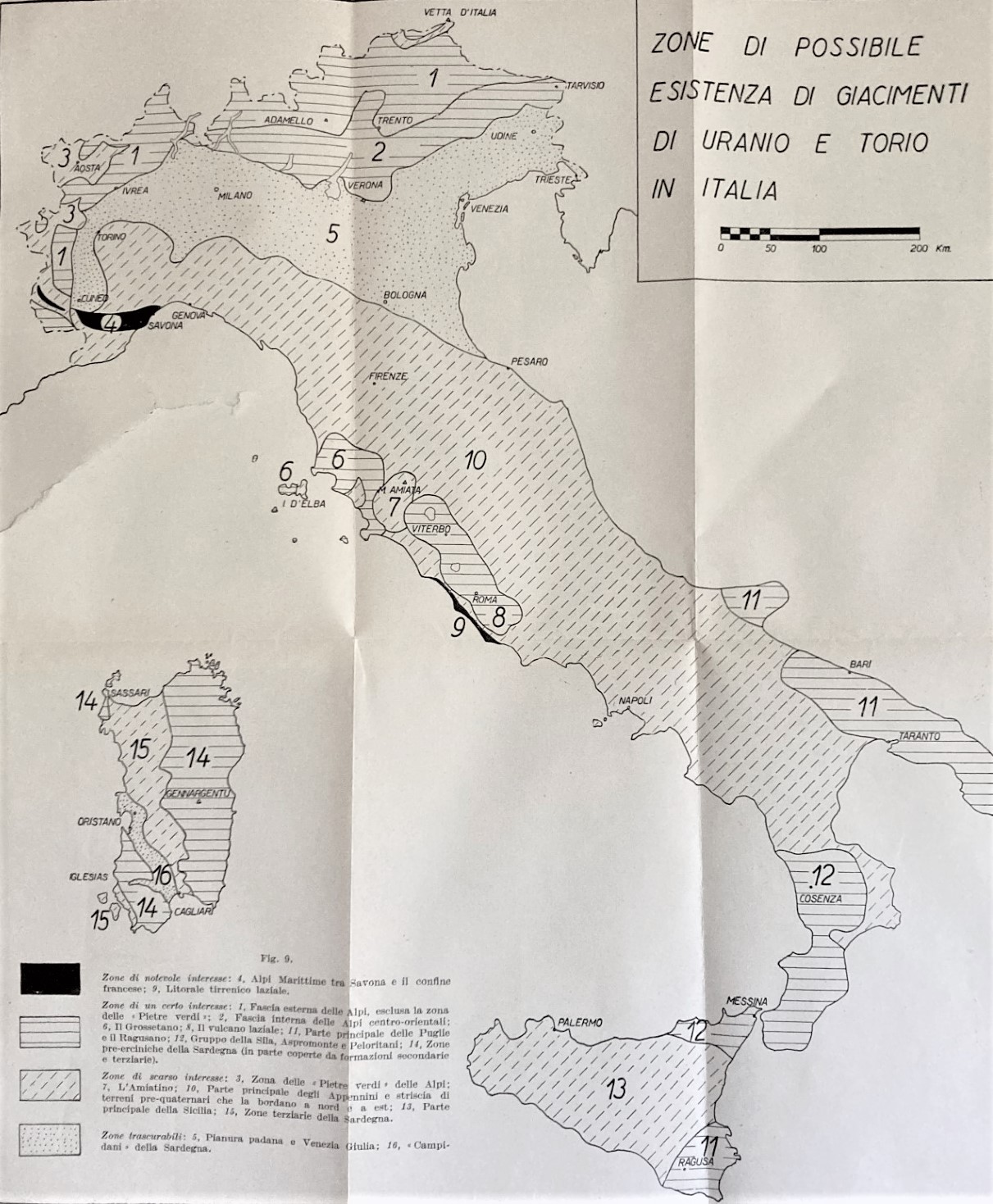

La regione geografica dal maggiore interesse geominerario fu quella corrispondente con le Alpi e le Prealpi. Qui, le indagini – iniziate nel 1954 – si erano allargate dalle Marittime ai rilievi centro-orientali. A inizio anni Settanta, le ricerche, in buona parte effettuate a maglia stretta, avevano coperto circa 15.000 km2 di superficie alpina [Mittempergher - Pantanetti, 1970]. L’intensificarsi delle prospezioni era stato l’effetto anche della ristrutturazione subita dal CNRN, dal 1960 Comitato nazionale per l’energia nucleare (CNEN). La riorganizzazione della commissione nazionale per l’energia atomica era avvenuta in concomitanza con la fondazione del Centro studi nucleari della Casaccia (1959-1960), dotato di un proprio Laboratorio geominerario, tra i cui incarichi figurava l’inventario delle potenziali riserve minerarie nazionali di interesse nucleare [CNEN, 1966]. A metà anni Sessanta (circa), le prospezioni giunsero a contemplare un’area complessiva di oltre 40.000 km2, comprendente anche i massicci della Sila, la Sardegna e alcuni distretti vulcanici dell’Italia centrale [Ippolito, 1965, p. 177]. Tuttavia, i giacimenti più significativi sembravano essere quelli dell’arco alpino.

Le analisi esplorative sui versanti di Alpi e Prealpi erano state in grado di stimare una riserva accertata, potenzialmente sfruttabile, di circa 1.600 tonnellate di uranio [Mittempergher - Pantanetti, 1970, p. 39]. Il territorio compreso tra la zona dei laghi prealpini lombardi e la valle dell’Adige era risultato essere il più rilevante. Aree particolarmente interessanti erano state individuate nella porzione più occidentale delle Prealpi lombarde, in Trentino-Alto Adige (Val Daone, Val Rendena e Val Venosta) e, infine, nel distretto delle Orobie, specialmente nella località di Novazza (Alta Valle Seriana in provincia di Bergamo) e in alcune valli laterali della Valtellina (Val Belviso e di Vedello, provincia di Sondrio), dove le prospezioni si erano intensificate dal 1964.

Gli studi erano stati perlopiù condotti nel corso di differenti campagne, non sempre di facile svolgimento. Ad esempio, in Val Belviso, i sondaggi erano stati rallentati dalla scarsa accessibilità del sito di maggiore importanza radiometrica, la cui altimetria oscillava tra i 2.000 e i 2.300 metri. L’altitudine e l’esposizione a nord della valle comportavano che il manto nevoso iniziasse a sciogliersi solo in tarda primavera. Il campo base, al principio composto da semplici tende, poteva perciò essere operativo soltanto per pochi mesi. Tuttavia, a partire dal secondo anno di esplorazione, si era provveduto ad alloggiare i tecnici in baracche in lamiera di alluminio, poliestere espanso, laminato plastico (internamente) e profilati in acciaio. Queste erano state progettate e realizzate dalle squadre del CNEN in unità modulari affinché il loro assemblaggio risultasse più semplice e rapido. Le nuove dotazioni logistiche e infrastrutturali avevano così favorito l’installazione di un campo semi-permanente in grado di resistere alle intemperie dei mesi invernali e grazie al quale – nel triennio 1967-1969 – era stato possibile realizzare un rilievo topografico di dettaglio in scala 1:1.000, sondaggi a carotaggio continuo, analisi radiometriche e chimiche. Erano stati infine condotti scavi a cielo aperto e in sotterraneo: trincee di limitata profondità e assaggi in galleria [Mittempergher - Pantanetti, 1970, p. 50].

Le attività di ricerca avevano qui individuato un’area mineralizzata piuttosto estesa, comprendente il crinale montagnoso di divisione delle valli bergamasche dal bacino idrografico della Valtellina. Una seconda zona mineralizzata di notevole interesse era stata identificata in Val Vedello durante la campagna estiva del 1969.

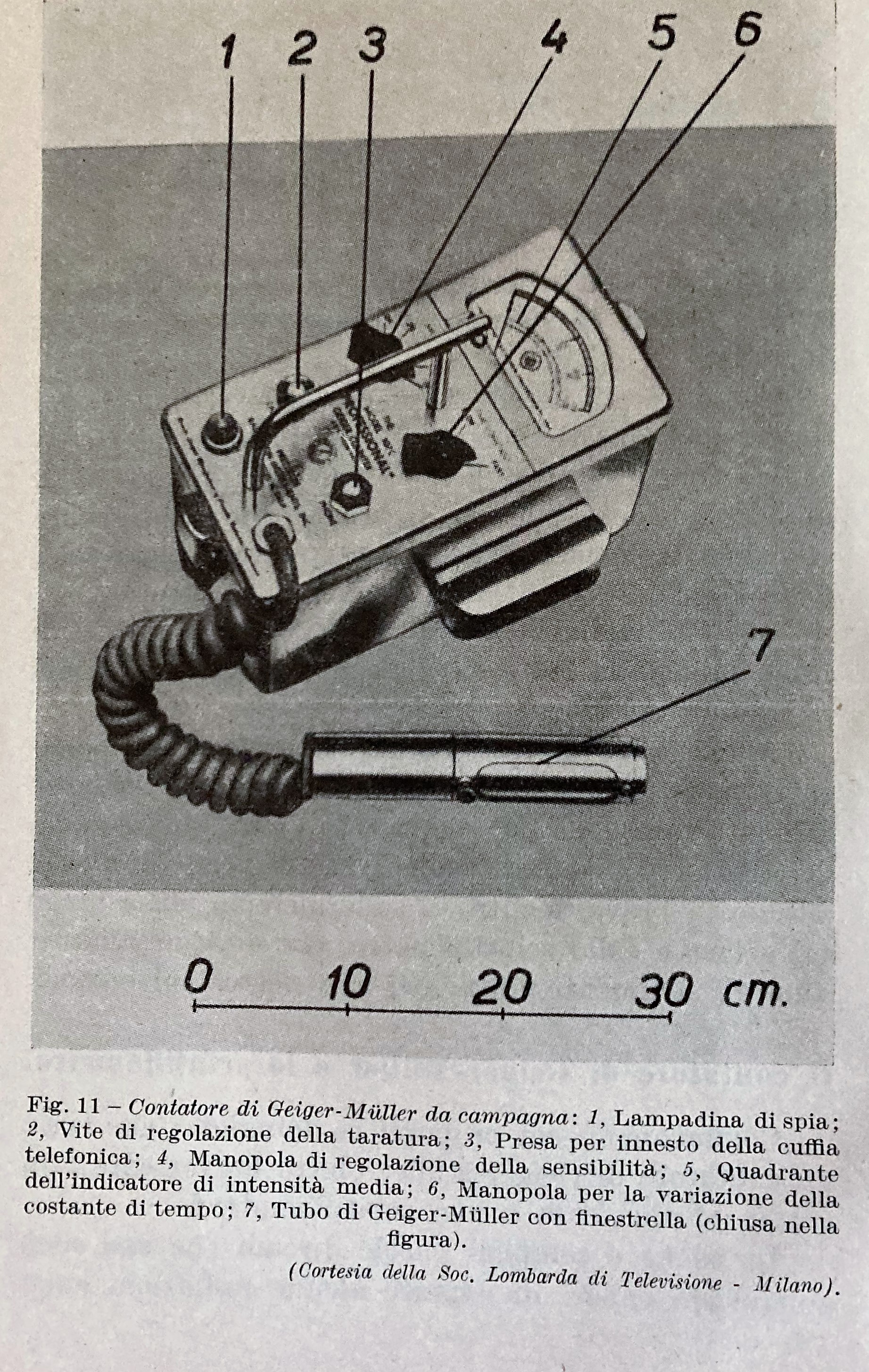

Il lavoro geologico sul campo fu quindi spesso ostacolato dalla geomorfologia del territorio, variabile e di difficile accesso. I rilievi radiometrici furono generalmente compiuti seguendo itinerari a piedi e sentieri di montagna, servendosi di contatori Geiger-Müller azionati a mano o di dosimetri a scintillazione portatili. Solo localmente, le rilevazioni (ad ampio raggio) erano state condotte anche mediante contatori a scintillazione montati su auto o elicottero. Infine, quando possibile, le campionature potevano essere effettuate usufruendo di laboratori mobili attrezzati per analisi chimico-fisiche in loco e allestiti su veicoli, caravan o roulotte [Candela, 2019].

Note sulla pubblicistica: le guide per prospettori e cercatori

L’importanza che a partire da metà Novecento acquisì l’indagine per minerali radioattivi è testimoniata non solo dall’istituzione di appositi enti di ricerca e dal coinvolgimento di differenti società minerarie, ma altresì dalla estesa pubblicistica tecnico-scientifica e divulgativa che fiorì in questo periodo; anche in Italia, sebbene quantitativamente più ridotta rispetto a quella anglofona. Si pensi, soprattutto, al contesto statunitense dove la consistenza di guide per prospettori e cercatori dilettanti – sovente promosse dalla USAEC – fu decisamente ampia, alimentando una letteratura divulgativa indirizzata alla diffusione non solo di conoscenze geo-mineralogiche, ma anche di indicazioni pratiche su come effettuare osservazioni minerarie mediante contatori Geiger, scintillometri e lampade a raggi ultravioletti [USAEC - USGS, 1949] [Arnold, 1954] [Proctor et al., 1954] [Kursh, 1955]. Si trattava, spesso, di libretti e manuali che potevano contenere istruzioni su come assemblare in modo autonomo gli strumenti necessari alla prospezione, compresi i dosimetri di radioattività. Tra il 1949 e il 1955, popolari riviste americane di divulgazione scientifica dedicarono finanche numeri speciali all’esplorazione dei minerali radioattivi. Tra esse, è possibile annoverare: Popular Mechanics, Popular Electronics, Mechanix Illustrated e Popular Science. Del resto, l’intera industria culturale statunitense, a scopi anche propagandistici e sulla scia degli ‘Atomi per la pace di Eisenhower’, non mancò di nutrire la fascinazione verso i minerali di uranio, raccontando, di frequente con toni epici, quell’inedita bonanza che stava percorrendo l’interno Paese. Così, le citate iniziative editoriali furono arricchite da un fiorente mercato di libri per ragazzi, giochi in scatola – come AC Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, Uranium Rush. An exciting new electric game for family, Geiger Counter Lab – e pellicole cinematografiche, distribuite anche in Italia, tra cui: The Atomic Kid (1954, trad. it. Atomicofollia), Uranium Boom (1956, trad. it. I conquistatori dell’uranio) e The Hot Angel (1958, trad. it. Operazione uranio).

Il contesto italiano, come anticipato, fu decisamente più contenuto e animato da molta meno enfasi, anche se l’impulso fornito dalle prime indagini per minerali radioattivi si materializzò, in primis, in una consistente produzione di testi tecnico-scientifici, il cui fine principale fu contribuire al miglioramento dei criteri e dei metodi di prospezione geomineraria e radiometrica. Tra le diverse iniziative editoriali, oltre al citato saggio di [Zuffardi, 1957] e alle opere monografiche – talora con taglio divulgativo – promosse dal CNRN/CNEN [Candela, 2016, p. 247-248], due lavori meritano senz’altro di essere citati, poiché in grado di meglio rappresentare il favore accademico e pubblico riscosso dalla ricerca sull’uranio.

Nel 1960, veniva dato alle stampe un primo manuale in lingua italiana sugli aspetti geologici e mineralogici dell’elemento chimico: Lezioni di geologia dell’uranio [Ippolito, 1960]. Il libro di testo, opera di Felice Ippolito, segretario generale del CNRN/CNEN, maturava da un omonimo insegnamento tenuto dallo stesso Ippolito per le scuole di specializzazione in Fisica nucleare applicata al Politecnico di Milano e all’Università di Roma. Oltre a rivolgersi agli allievi dei percorsi di perfezionamento, le Lezioni erano pensate anche per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze geologiche e Ingegneria mineraria. Il manuale era segno evidente del graduale processo di istituzionalizzazione subito dal ‘nuovo’ settore di ricerca.

A distanza di quasi tre lustri (1974), si affiancava la pubblicazione di una prima e significativa guida di itinerari escursionistici sulla geo-mineralogia dell’uranio: I giacimenti uraniferi italiani e i loro minerali. Pubblicato con il sostegno del Gruppo mineralogico lombardo, del Museo civico di storia naturale di Milano e di Agip mineraria, il saggio era opera di Daniele Ravagnani, geologo e dipendente dell’ENI dal 1974 al 1985, e squisitamente redatto per fornire a collezionisti e semplici appassionati informazioni mineralogiche che, si scriveva nella prefazione, «i non iniziati difficilmente avrebbero potuto reperire in altro modo. Ebbe inizio così […] una serie di visite ai giacimenti uraniferi italiani, piccoli e grandi […]» [Ravagnani, 1974, p. 5]. L’introduzione esplicitava ulteriormente le intenzioni divulgative dell’opera:

L’intenzione con cui è stato redatto il presente volume è quella di dare un quadro, il più possibile completo, delle manifestazioni a minerali uraniferi esistenti nel nostro Paese e comunque di descrivere una serie di itinerari che servano a guidare gli appassionati raccoglitori e studiosi di minerali nella ricerca di specie piuttosto rare sulle nostre montagne, dando al tempo stesso le basi per poter inquadrare e sviluppare eventualmente la loro conoscenza [Ravagnani, 1974, p. 8].

Il caso della miniera di Novazza

Nel corso di due decenni, le illustrate indagini geominerarie resero possibile individuare siti dal potenziale produttivo ed economico, innanzitutto nel comprensorio delle Marittime-Cozie, con riserve accertate per 300 tonnellate di uranio, in Val Rendena con circa 150 tonnellate e, infine, nei pressi di Novazza e delle vicine valli Belviso e di Vedello. In questi ultimi siti, la formazione minerale ivi presente, con oltre 1.000 tonnellate di uranio metallico, si rivelava la più ricca d’Italia. Non casualmente, dal 1966, il CNEN, avviando una nuova campagna di rilievi, stabiliva la sede operativa del neocostituito Gruppo attività minerarie a Clusone, non distante dalle più potenti concrezioni orobiche [Pantanetti et al., 1968]. Tra gli incarichi del nuovo gruppo di ricerca acquisì particolare importanza lo studio dei parametri giacimentologici del sito di Novazza, dove le prime mineralizzazioni di uranio erano state rinvenute nel 1959, a seguito delle ricerche condotte dalla SoMiREN. I lavori di scavo erano stati inaugurati poco dopo, con l’apertura di cinque gallerie di esplorazione. Furono però sospesi nel 1963, quando, anche a causa del prezzo del greggio ancora favorevole, se ne stabilì la chiusura. Il costo concorrenziale del petrolio al barile contribuì, infatti, alla significativa frenata del mercato internazionale dell’uranio, che dovette fronteggiare problemi di sovrapproduzione.

Solo nei primi anni Settanta la volontà dello Stato italiano di accelerare il programma di sviluppo nucleare, garantendone l’ammodernamento tecnologico – del resto nel 1970, a Caorso (Piacenza), veniva avviata la cantierizzazione della quarta, nonché prima per grandezza e potenza, centrale atomica italiana [AMN, 1980] – in concomitanza con la crescita del fabbisogno energetico, riaccese l’interesse verso le potenzialità di sfruttamento minerario del sito. La necessità di promuovere la piena maturazione della filiera produttiva elettronucleare divenne, poi, più stringente all’indomani della crisi petrolifera del 1973, la quale concorse a rendere evidenti le criticità indotte dalla mancanza di una maggiore autonomia energetica. Quello stesso anno, entrava in funzione l’impianto Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) per la lavorazione e produzione degli elementi di combustibile da destinare alle centrali nucleari italiane e all’estero. Il nuovo stabilimento si aggiungeva all’impianto EUREX di Saluggia (Vercelli) per attività di ricerca e sperimentazione sul riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato.

Il sito di Novazza acquisiva dunque un rilievo strategico tutt’altro che secondario nei piani di sviluppo energetico nazionali. Scriveva, a riguardo dei giacimenti bergamaschi, Ravagnani nella citata guida geo-mineralogica: «Benché di modeste proporzioni il giacimento uranifero di Novazza rimane a tutt’oggi l’unico di una certa entità esistente nel sottosuolo italiano e l’unico ad avere la possibilità di una utilizzazione economica. L’avanzare del progresso tecnologico nel campo dei reattori nucleari e il crescente fabbisogno di energia elettrica richiamarono all’attenzione l’uranio bergamasco […]» [Ravagnani, 1974, p. 58].

Sebbene di limitate proporzioni, specialmente se messe a confronto con i più grandi giacimenti extra-europei, le mineralizzazioni orobiche – a fronte dello shock petrolifero e della significativa crescita del prezzo dell’ossido di uranio alla libbra – erano le sole a possedere le potenzialità di sfruttamento commerciale; rappresentavano, infatti, circa il 90% delle riserve uranifere italiane accertate al 1970 [Mittempergher - Pantanetti, 1970]. Il minerale estratto dalle Orobie avrebbe dovuto inoltre contribuire allo sviluppo della filiera dei reattori autofertilizzanti a neutroni veloci, concorrendo a incrementare le disponibilità nazionali ed europee di uranio naturale [Leonardi - Savoldi, 1980, p. 70].

A tal fine, il Piano energetico nazionale del 1975 prevedeva la costituzione («non in regime di esclusività») di una società paritetica ENI-ENEL [CIPE, 1975], che doveva operare sia attraverso attività di ricerca mineraria sul territorio nazionale, sia mediante la definizione di contratti di acquisto – o di scambio – sul mercato internazionale. Verso la metà degli anni Settanta, ENI possedeva titoli minerari per oltre 63.000 km2. Come azionista di minoranza, partecipava inoltre alla società SOMAÏR (Société des Mines de l’Aïr) per la coltivazione della miniera di Arlit in Niger; allo stesso tempo, aveva contratto una collaborazione di partenariato con la Noranda Mines per esplorazioni in Canada e aveva definito un accordo per l’acquisto della produzione della miniera di Bancroft (Ontario). Si sommava, poi, un programma minerario nazionale le cui finalità non erano esclusivamente la ripresa delle campagne di prospezione e l’eventuale apertura di nuove coltivazioni, ma anche la riapertura di scavi esplorativi già intrapresi. Così, oltre ad aver ottenuto la concessione per nuovi permessi di ricerca, Agip mineraria aveva ripreso l’esplorazione radiometrica in località note per le rispettive potenzialità uranifere, come la Val Rendena, dove erano stimate riserve fino a 2.600 tonnellate di uranio, le Alpi Liguri, al confine tra le province di Cuneo, Savona e Imperia, e naturalmente le Alpi e Prealpi Bergamasche.

Sul finire degli anni Sessanta, la SoMiREN aveva invero già riattivato i lavori in Alta Valle Seriana, con l’intenzione di ampliare le potenzialità di coltivazione del giacimento. Le indagini si erano concluse nella seconda metà del 1973 e avevano consentito di scoprire nuove zone mineralizzate, mettendone talora in evidenza la continuità. Le attività minerarie, in questa seconda e breve fase di vita nello sfruttamento del giacimento, erano state guidate da sei permessi di ricerca, perlopiù coinvolgenti i comuni di Valgoglio, Gromo, Gandellino e Ardesio.

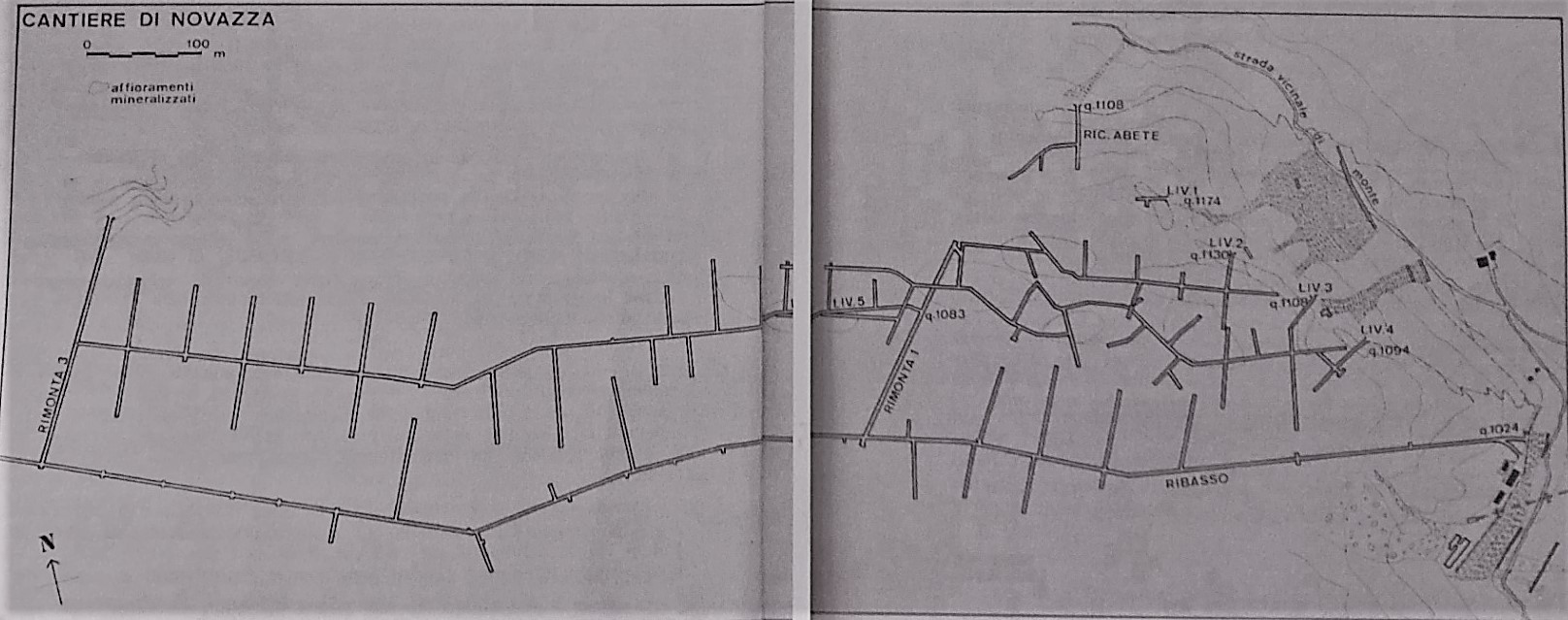

Fino al 1963, i lavori di scavo avevano interessato la sola Cima di Bani sopra il paese di Novazza, dove, dopo avere individuato le zone di anomalia radiometrica, si era proceduto allo scavo delle gallerie esplorative. Erano stati aperti cinque livelli a differenti quote, a cui si era aggiunta una galleria di ‘ribasso’ (1.024 m s.l.m.) per il carreggio del minerale all’esterno. In prossimità del terzo livello, era stata alloggiata una teleferica collegata al laboratorio geominerario di Colarete; qui, dopo la macinazione e la ‘quartatura’ del minerale, venivano effettuate le analisi chimico-fisiche e geomeccaniche al fine di determinare, innanzitutto, il tenore in ossido di uranio e i minerali in associazione con la pechblenda (il minerale di uranio più abbondante). Internamente, era stato poi aperto il quinto livello che consentiva di collegare il ‘ribasso’ con il livello tre. Un’altra galleria di ricerca era stata tracciata a quota inferiore, in prossimità della Val Sanguigno, nel primo banco di roccia tufacea. A sospensione lavori nel 1963, erano stati scavati oltre 4 km di gallerie e realizzati fornelli e rimonte che mettevano in comunicazione i differenti livelli tra loro e questi con l’esterno [Ravagnani, 1974, p. 58-65].

Le attività minerarie – riprese nei primi anni Settanta – erano proseguite in galleria e non a cielo aperto, come invece generalmente raccomandato al fine di garantire l’adeguata dispersione in atmosfera del gas radon e ridurre il più possibile l’esposizione dei minatori a sorgenti radioattive, tra i maggiori rischi sanitari durante le fasi di estrazione del minerale [Tognali, 1978a]. La riapertura dello scavo aveva consentito di continuare l’avanzamento del livello 5 e del ‘ribasso’, oltre alla conduzione di nuovi assaggi.

Dopo la crisi petrolifera, nel 1974 ENI riapriva il cantiere fondando un’apposita società, la SIMUR (Società italiana minerali uraniferi), che dava inizio alla realizzazione di nuovi tunnel di semina fino a 14 km di sviluppo complessivo; mentre, poco dopo, avviava la prospezione radiometrica aerea ad ampio spettro delle Alpi. Nel 1976, il Comune di Valgoglio stabiliva, senza piena convinzione, di vendere ad Agip 8000 metri cubi di terreno. Il Ministero dell’industria, commercio e artigianato rilasciava dunque le relative concessioni di coltivazione [Leonardi, 2006, p. 6]. Nel frattempo, mediante espropri – non sempre compiuti con il pieno consenso dei proprietari [Tognali, 1978b] – la SIMUR acquistava ‘la Foppa’ (località) di Bani di Ardesio per allestire la discarica dei residui di lavorazione e degli sterili, contenenti il 90% del radio presente nella roccia di estrazione.

La volontà di allestire un’effettiva coltivazione di uranio, in una valle che già possedeva una vocazione mineraria legata allo sfruttamento dei giacimenti di blenda, calamina, ferro e barite, fu inizialmente percepita dalla comunità locale come un’opportunità lavorativa e l’occasione di incentivare l’economia del territorio. Tuttavia, dal 1977, prendeva per gradi forma un movimento popolare di opposizione allo sfruttamento industriale del giacimento. I dubbi sulla sicurezza del sito minerario, oltre alle perplessità nutrite verso la correttezza delle azioni intraprese da Agip nell’acquisto dei terreni e la scarsità di informazioni comunicate dall’ente a cittadinanza e amministrazioni, determinarono il costituirsi di un ‘gruppo di ricerca’ sulla miniera che, con il coordinamento della biblioteca di Gromo e la partecipazione di tecnici e amministratori locali, organizzava una prima importante assemblea pubblica seguita da una serie di incontri al fine di informare la comunità sullo stato di sicurezza e avanzamento della concessione mineraria. Gli incontri pubblici furono occasione per illustrare e discutere dei potenziali rischi sanitari e ambientali derivanti dall’estrazione dell’uranio e dalla realizzazione della discarica. Si trattò, spesso, di riunioni di studio, animate anche dalla partecipazione di tecnici, ingegneri – tra cui quelli del distretto minerario di Bergamo – e scienziati. Tra questi ultimi: Floriano Villa, geologo, docente di Micropaleontologia e Geologia regionale rispettivamente alle università di Pavia e di Milano, nonché presidente dell’Associazione nazionale geologi italiani; Vittorio Parisi, professore di Zoologia all’Università di Parma; Ugo Facchini dell’Istituto di fisica dell’Università di Milano; Virginio Bettini, anima del periodico Ecologia – di lì a poco La nuova ecologia – e docente di Ecologia allo IUAV (Venezia); ed Ettore Tibaldi, biologo dell’Università di Milano. Gli incontri registrarono una estesa partecipazione pubblica, concorrendo alla diffusione di informazioni tecniche sulle criticità paesaggistiche, ambientali e sanitarie che l’apertura della miniera avrebbe potuto comportare. Ne scaturivano la reazione della Comunità Montana che, in prima battuta favorevole alla riapertura dello scavo, cambiava posizione decidendo di ritirare lo svincolo concesso per la cantierizzazione, e la nascita di un comitato di controllo/opposizione popolare: il Coordinamento democratico Alta Valle Seriana (CDAVS). Il CDAVS guiderà la mobilitazione contro la miniera fino al 1982, raccogliendo l’adesione e il consenso di giovani e cittadini provenienti da una ventina di comuni montani limitrofi, amministratori locali, lavoratori e tecnici, una parte consistente dei quali culturalmente di ispirazione cristiana e politicamente orientata verso l’area della nuova sinistra [Marietti - Mattioli - Scalia, 1978, p. 6]. Emblematica, a proposito, fu anche la mobilitazione del mondo cattolico, alla cui testa figurò don Osvaldo Belotti, parroco di Boario di Gromo. Nel 1978 un’istanza firmata da trenta sacerdoti veniva recapitata alla Comunità Montana Alta Valle Seriana, avanzando aperta richiesta di informazioni più puntuali, corrette e complete sul deposito di uranio. La comunità locale accusava ENI di scarsa trasparenza e di aver operato in completo silenzio e, talora, mediante minacce [Tognali, 1978b]. La petizione chiedeva, inoltre, il riconoscimento di un comitato di controllo popolare e la possibilità di indire un referendum, attraverso il quale i cittadini potessero esprimersi sull’utilità dello scavo minerario [Leonardi, 2006, p. 31]. Nel luglio dello stesso anno, giungeva anche la relazione sulla miniera di Novazza della Commissione tecnica nominata dalla Comunità Montana. Questa, occupandosi dell’analisi di rischio inquinologico e senza esprimere un verdetto definitivo, dopo aver esaminato il dossier della SIMUR [SIMUR, 1977], si limitava a elencare alcuni problemi che l’apertura della miniera avrebbe potuto arrecare, a discapito dei pochi benefici economici e occupazionali: dieci anni di occupazione per un centinaio di persone circa, di cui quaranta minatori. Le principali criticità erano ravvisate nella potenziale alterazione dell’equilibrio idrogeologico e naturalistico della valle, nel pericolo di inquinamento (chimico e radioattivo) di suolo e corpi idrici – di cui avrebbe potuto essere responsabile, innanzitutto, la discarica di Bani di Ardesio, progettata su terreno calcareo-dolomitico in una zona di faglia e a elevato rischio di dissesto idrogeologico – e nella compromissione della possibile vocazione turistica del territorio [Coordinamento democratico Alta Valle Seriana, 1978a] [Leonardi - Savoldi, 1980, p. 74-76]. Allo scenario poco rassicurante emergente dalle osservazioni della commissione tecnica, si aggiungevano i dati di una precedente indagine radioecologica a miniera inattiva (1968). Questi avevano rilevato nelle ossa di bovini e conigli degli allevamenti prossimi al sito una concentrazione di polonio-210, in media, tre volte superiore a quella di bovini e conigli allevati in aree più distanti. Lo studio suggeriva che le maggiori concentrazioni di polonio-210, prodotto di decadimento del gas radon-222, dipendevano probabilmente da una piovosità annua che qui risultava mediamente maggiore rispetto ad altre località dell’Italia settentrionale. L’abbondanza delle precipitazioni atmosferiche determinava la ricaduta al suolo dei prodotti di decadimento del radon-222 rilasciato in atmosfera. Dalla ricerca – condotta dall’Istituto di igiene dell’Università di Pavia – emergeva, tuttavia, che le concentrazioni di polonio-210 non erano così elevate da destare significative preoccupazioni, benché schiudessero al problema degli effetti sanitari indotti dall’esposizione a basse dosi di radiazione [Lanzola - Allegrini - Susanna, 1968].

Il dibattito sulla miniera di Novazza acquisì in poco tempo ampia eco, assurgendo a caso di interesse nazionale. L’opposizione del CDAVS otteneva il sostegno delle associazioni ambientaliste, come WWF, Amici della Terra e Italia Nostra, delle organizzazioni sindacali e di differenti forze politiche, sia a livello locale/regionale sia a livello nazionale, tra cui: radicali, rappresentanze della sfera socialista – che cominciava a palesare un atteggiamento di maggiore diffidenza verso l’energia nucleare [Candela, 2017b, p. 289] – e la nuova sinistra rappresentata essenzialmente da Democrazia Proletaria. Per di più, l’opposizione guidata dal CDAVS si estendeva ad altre località alpine di interesse per minerali radioattivi: la Val Rendena [Marietti - Mattioli - Scalia, 1978] [Coordinamento democratico Alta Valle Seriana, 1978b], Peveragno (Piemonte) e la regione delle Alpi Marittime al confine tra Francia e Italia [Villa, 1982]. Anche in questi territori – con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e, sovente, il sostegno di sindaci e amministrazioni locali – sorsero comitati popolari contrari all’estrazione dell’uranio. Nel 1978, circa la metà della popolazione residente in comuni e frazioni dell’alta Val Seriana firmava una petizione con cui si inoltrava richiesta di referendum sull’apertura della miniera. Tuttavia, malgrado i presidi organizzati dal Coordinamento democratico nei comuni di Gromo (20 ottobre 1979) e Ardesio (21 ottobre 1979), la richiesta di consultazione popolare veniva rinviata, non essendo accolta. Erano nel frattempo cresciute le manifestazioni di protesta, rappresentative quella di Ardesio (30 giugno - 1° luglio 1979) e il corteo da Gromo a Novazza (1° luglio 1979). Il 17 maggio del 1980, duemila manifestanti provenienti anche dalla Val Seriana sfilavano a Bergamo, contestando il programma nucleare di governo e, soprattutto, l’apertura della miniera di uranio. Mentre, in giugno, il Coordinamento democratico, con la collaborazione di AGESCI (Associazione guide e scouts cattolici italiani di Bergamo), ACLI, Collegamento delle Comunità di base bergamasche e il Gruppo di lavoro sull’energia di Bergamo, organizzava a Clusone il convegno nazionale “Uranio, energia e società: quale scelta energetica per uno sviluppo economico-sociale al servizio dell’uomo?” [Atti del convegno nazionale, 1980].

Nel 1981, si scomodava infine il Ministro dell’industria, commercio e artigianato: Filippo Maria Pandolfi giungeva a Clusone per convincere, senza successo, la popolazione locale dell’importanza strategica del sito di Novazza, indispensabile tassello per la maggiore indipendenza energetica del Paese e per il contrasto al ‘buco energetico’, i cui effetti su economia e occupazione erano attesi entro la metà degli anni Ottanta. Ad agosto, anche a fronte di un’opposizione popolare più coesa, la SIMUR abbandonava il ‘progetto Novazza’, ritenuto antieconomico. Tentava, però, di predisporre un nuovo e più ampio piano di coltivazione mineraria (progetto Valve-Nova) che consentisse lo sfruttamento contemporaneo del sito di Novazza e del giacimento di Piateda in Val Vedello, prevedendo altresì l’allestimento di un impianto di trattamento e discarica in località Cascina di Campo (sopra Fiumenero). Qui avrebbe dovuto essere convogliato sia il minerale estratto dalla Valtellina, attraverso una galleria di collegamento, sia quello proveniente dal deposito di Novazza, mediante carreggiabile esistente e realizzazione di una strada tra Fiumenero e Cascina di Campo. Le concentrazioni relativamente modeste del minerale avevano reso più vantaggiosa la collocazione degli impianti di lavorazione in loco. Ciò avrebbe senza dubbio ridotto le spese di trasporto, ma la popolazione locale cominciò a temere l’elevato impatto ambientale del processo di trattamento e il possibile rischio di inquinamento chimico e radioattivo. Così, in autunno, la comunità di Fiumenero si sollevava in protesta contro l’impianto di Cascina di Campo. Le province di Bergamo e Sondrio, interessate dal progetto Valve-Nova, decretavano di conseguenza l’istituzione di un comitato tecnico (Comitato d’intesa istituzionale) per soppesare l’impatto territoriale delle infrastrutture, dell’impianto e della coltivazione mineraria. Nel dicembre del 1982, la SIMUR dichiarava l’intenzione di lasciare il progetto se non si fosse ottenuta l’approvazione degli enti locali. Poco dopo (1983), il neoeletto presidente dell’ENI Franco Reviglio disponeva una profonda ristrutturazione dell’ente, sopprimendo Agip nucleare. Si dava così avvio allo smantellamento del cantiere di Novazza e Val Vedello, nonostante il parere favorevole del Comitato d’intesa e la presenza accertata – nel sito valtellinese – di 6.000 tonnellate di ossido d’uranio con tenore medio dello 0,1%, ovvero un chilogrammo di uranio per tonnellata di roccia.

Conclusioni

Stando alle stime dell’ENI, l’uranio proveniente da Novazza avrebbe potuto alimentare una centrale elettronucleare da 1.000 MWe per circa otto anni [Leonardi - Savoldi, 1980, p. 71]. Il quantitativo di minerale proveniente dalle Orobie e da altri siti dell’arco alpino e prealpino, che – in prospettiva futura – avrebbero potuto aggiungersi, risultava essere del tutto insufficiente se raffrontato al fabbisogno nazionale di combustibile nucleare, specialmente qualora il Piano energetico nazionale del 1975 fosse stato realizzato. Considerando pertanto la ridotta significatività in termini commerciali delle mineralizzazioni orobiche (e non solo), come giustificare la volontà dello Stato, rappresentato innanzitutto da ENI, ENEL e CNEN, di avviare in questa località, al pari di altre della catena alpina, scavi per l’estrazione di minerali uraniferi? Oltre alla volontà di accrescere la disponibilità di uranio naturale sul mercato europeo, vi era in primo luogo un interesse di carattere scientifico, ossia orientato all’acquisizione di competenze tecniche in grado di assicurare uno sfruttamento conveniente anche dei giacimenti di potenza relativamente modesta. L’intenzione di ampliare l’orizzonte delle prospezioni per minerali radioattivi si inscriveva, inoltre, nel programma nazionale di crescita della produzione di elettricità da fonte nucleare che, negli anni Ottanta, avrebbe dovuto porre le basi per lo sviluppo dei reattori a neutroni veloci. Una maggiore disponibilità di uranio naturale definiva la premessa indispensabile alla piena maturazione della filiera autofertilizzante veloce (Fast Breeder Reactor, FBR), dipendente dal ciclo del combustibile uranio-plutonio. I reattori FBR, grazie al maggiore rendimento nel processo di trasformazione dell’uranio in energia, non solo erano (e tuttora sono) potenzialmente in grado di garantire uno sfruttamento più efficiente delle riserve uranifere a costo competitivo di estrazione, ma rendevano, in prospettiva, accessibile all’impiego industriale anche l’uranio contenuto nei graniti, nelle acque marine o estratto da depositi di potenza più modesta. Le mineralizzazioni orobiche rappresentavano allora un importante investimento economico per le previsioni di crescita dell’impresa nucleare italiana.

A complemento, non si ignori che la crisi energetica del ’73, di concerto con l’aumento del prezzo dell’ossido di uranio alla libbra (fino a 40$, 1976), avevano reso senz’altro più attraente anche il potenziale sfruttamento di giacimenti meno abbondanti.

Le vicende, che hanno interessato la storia delle ricerche uranifere in Italia e i successivi tentativi di sfruttamento su scala commerciale, rispecchiano le alterne fortune e la storia complessa dell’industria elettronucleare italiana. Gli entusiasmi iniziali, i successivi rallentamenti, le interruzioni temporanee e, da ultimo, i conflitti che punteggiarono la storia dell’uranio in Italia sono i medesimi che definirono la storia delle ambizioni nucleari italiane, le quali già nei primi anni Ottanta palesavano un forte ridimensionamento, indotto anche (benché non solo) dai ripensamenti di quelle stesse forze politiche e sociali che, in precedenza, ne erano state le promotrici. Il caso del sito minerario di Novazza-Val Vedello si concluse, a favore dell’opposizione popolare, ben prima dei referendum nucleari del 1987; ebbe, comunque, senz’altro il merito di stimolare un dibattito e una serie di approfondimenti tecnico-scientifici sui possibili rischi connessi all’estrazione dell’uranio.